遺言作成の注意点

余命宣告を受けた知人から遺言の作成を依頼されました。

ご本人は手書きの遺言を残したいとの希望で当職が受けることになりました。

本人には4人の相続者がおり相続対象となっている土地家屋を、それそれ均等に相続させたいと言う希望でした。

ここで遺言にはどのような方法があるかをそれぞれ二どのような違いがあるかをちょっと振り返って見ましょう。

① 公正証書遺言

メリット

法的確実性: 公証人が関与するため、形式不備や内容の誤りが少なく、無効となるリスクが低いです。

原本の保管: 公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんのリスクが少ないです。

即効性: 検認手続きが不要で、遺言内容の実行がスムーズです。

デメリット

費用がかかる: 公証人の手数料が必要です。

手続きの煩雑さ: 公証人との打ち合わせや二人の証人の立会いが必要で、手間がかかります。

秘密保持の難しさ: 証人が必要なため、内容が一部の人に知られる可能性があります。

② 自筆証書遺言

メリット

費用がかからない: 自分で作成できるため、費用がほとんどかかりません。

簡便さ: 自宅で簡単に作成できます。

秘密保持: 内容を誰にも知られずに作成することができます。

デメリット

形式不備のリスク: 法的要件を満たさない場合、無効となる可能性があります。

紛失・改ざんのリスク: 自宅で保管するため、紛失や改ざんのリスクがあります。

検認手続きが必要: 家庭裁判所での検認手続きが必要です。

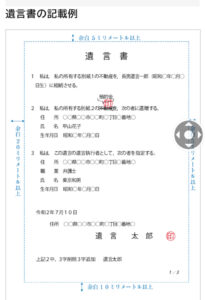

注記

●誰に、どの財産を残すか財産と人物を特定して記載する。

●財産目録を添付する場合は、別紙1、

●財産目録にコピーを添付する場合は、

●推定相続人の場合は「相続させる」または「遺贈する」、

<見本>

③ 秘密証書遺言

メリット

内容の秘密保持: 内容を秘密にしたまま遺言を作成できます。

法的保障: 公証人が関与するため、一定の法的信頼性があります。

デメリット

費用がかかる: 公証人の手数料が発生します。

形式不備のリスク: 自筆証書遺言と同様に、形式要件を満たさない場合、無効となる可能性があります。

検認手続きが必要: 家庭裁判所での検認手続きが必要です。

証人が必要: 証人が必要なため、内容が一部の人に知られる可能性があります。

知人の紹介もありなるべく費用負担も減らしたいとのことでの依頼となりました。

法務局への保管申請

法務局への保管申請は、申請書を提出して行います。申請書は、こちらからダウンロードできます。また、最寄りの法務局の窓口でも入手できます。

申請書には、遺言者の氏名、生年月日、住所などのほか、遺産を受け取る人(受遺者)の氏名や住所などを記載します。

また、遺言者が亡くなった時に、遺言者があらかじめ指定したかたに対して、通知を希望する場合は、申請書のうち、「死亡時の通知の対象者欄」にチェックを入れて、必要事項を記載すると、通知が実施されます。

事前予約をする

法務局で行う手続は、事前予約制です。スムーズに手続をするために、必ず予約専用ウェブサイト、電話または窓口であらかじめ予約する必要があります。

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが必要になります。

また、遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請することが必要になります。

なお、上記のいずれの場合でも正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。

もっと詳しく詳細を知りたい方はこちら